「ゲーミングPCのCPUグリスって良いやつにアップグレードした方がいい?」

「CPU温度がいまいち下がらないんだけど、もっと熱伝導率が高いCPUグリスを使った方がいいの?」

本記事ではこんな疑問にお答えします。

PCに欠かせないものと言えば、CPUやマザボ、グラボなどが真っ先に思いつきますが、縁の下の力持ち的な存在がCPUグリス。

CPUクーラーを冷やすために不可欠なもので、こいつが無ければパソコンはまともに動きませんし、最悪CPUの劣化や故障につながります。

一般的に熱伝導率が高いものが好まれますが、果たして冷却性能にどのくらい影響があるのでしょうか?

自作PC界隈でも「CPUグリスにはこだわった方がいい!」とか「CPUグリスなんてなんでもいい」など流派が分かれる状況。

YouTubeなどいろいろCPUグリスの性能検証の動画を見漁ってみましたが、それぞれ測定の条件などが異なっているのでいまいち差が分かりにくい…

室温や投入電力などの条件が明示されてなかったりするので、今一つ納得感が得られませんでした。

というかこれ、熱工学の知識で計算できるんじゃね…?

私としても気になったので、伝熱工学の知識を総動員してCPUグリスの性能とCPU温度の関係をシミュレーションしてみました。

もりけぇ

もりけぇちなみに今回の執筆のために大学時代に使ってた伝熱工学の教科書をメルカリで買いなおしました。

もりけぇ

もりけぇけっこう長い話になるので、

さっさと結論が知りたい人は結論まで飛ばしてOK!

\筆者おすすめのCPUグリスは定番のMX-4!/

CPUグリスの基礎知識

CPUグリスの構成成分

CPUグリスはその名の通りドロッとしたグリスで、ベースオイルと熱伝導性フィラーで構成されます。

ベースオイルはあくまでつなぎのような役割で、熱を伝える役割を担うのは熱伝導性フィラーです。

ベースオイルには主にシリコンオイル、熱伝導性フィラーには酸化亜鉛や酸化アルミなどの金属粒子がよく用いられ、高性能グリスだとカーボンやナノダイヤ粒子なども使われます。

CPUグリスの役割

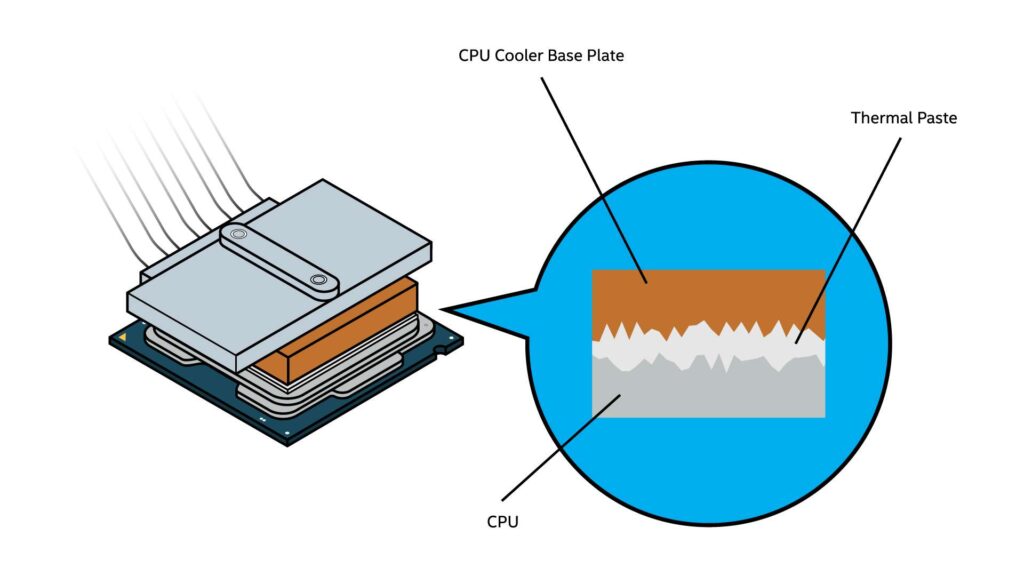

CPUグリスの役割はCPUのヒートスプレッダーとCPUクーラーの接着面を埋めて熱がスムーズに通過できるようにすること。

ヒートスプレッダとCPUクーラーの表面には細かい凹凸があるため、そのままくっつけても微細な空気が残ってしまいます。

空気は断熱性が非常に高く、このままではCPUで生じた熱がクーラー側に逃げにくいわけです。

するとCPUに熱がこもって温度が上昇してしまい、一定の温度を超えると回路を守るために「サーマルスロットリング」という安全システムが作動してCPUの性能が急激に下がります。

いかにサーマルスロットリングを起こさないようにCPUの温度を適切に保つかが重要なわけです。

CPUグリスを塗っておくことでヒートスプレッダとCPUクーラーの間の空気を無くし、CPUからクーラー側にスムーズに熱が移動できるようになります。

これでCPUクーラーが適切に機能してCPU温度が下がり、PCが快適に動作するわけです。

CPUグリスの性能の指標

CPUグリスの性能の指標は熱伝導率[W/m・K]です。

熱の伝わりやすさを表し、数値が大きいほど熱を伝えやすいことを意味します。

身近な物質の熱伝導率は以下の通り。

| 材料 | 熱伝導率[W/m・K] |

|---|---|

| ダイヤモンド | 1000~2000 |

| 銅 | 403 |

| アルミニウム | 236 |

| 鉄 | 83.5 |

| CPUグリス | 1~15程度 |

| 水 | 0.561~0.673 |

| 空気 | 0.0241 |

もりけぇ

もりけぇ金属が熱を伝えやすいことは直感的にも理解しやすいですね

一般的に販売されているCPUグリスは1~15W/m・Kです。

CPUグリスの熱伝導率が高いほどCPUクーラー側に熱が伝わりやすい、つまりCPUの温度を下げやすくなるため高性能とされています。

実験ではなく「計算」することの意義

今回は実際にPCを使った負荷テストを実施するわけではなく、あくまで熱工学的な計算に基づいてCPUグリスの性能差による温度変化を確認してみます。

「CPUグリスの性能差を確かめるなら、複数のCPUグリスを試してみてCPUの温度変化を実験するのが一番確実では?」と思う人もいるでしょう。

しかし正確な温度データを実験で得るには、投入する電力や周囲の温度など、細かい条件を毎回きっちりと揃える必要があります。

CPUに投入する電力やCPUファンの回転数はパラメータ設定もできますが厳密な管理はPCの制御の関係上難しいです。

他にも室温や室内の気流などコントロールできない要素が多いため、結果に差が出たとしてもそれがCPUグリスの性能差だと断言するのは難しいわけですね…

熱工学的な計算であれば、そういった室温や気流などの影響を受けずにCPUグリスの性能差がどの程度CPU温度に影響を与えるのかを定量的に確認することができます。

もりけぇ

もりけぇ熱工学的なアプローチでCPUグリスの性能差を検証している人はネットを探しても全然見つからなかったので、今回私がやってみようと思い立った次第です

計算モデル

それでは実際に計算に入っていきましょう。

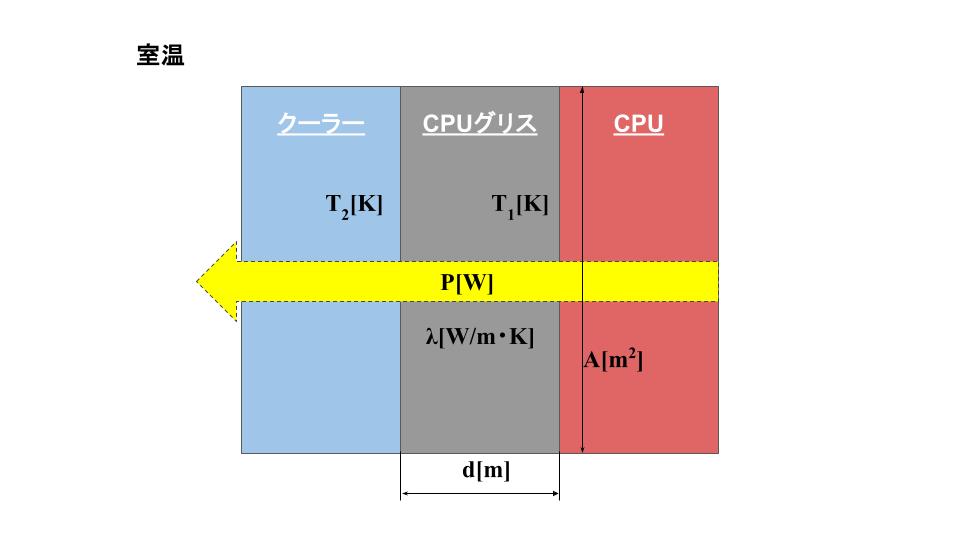

CPUグリスの影響の計算については、以下のような単純なモデルで考えることができます。

もりけぇ

もりけぇ通常のPCと同様に、CPUに投入した電力が全て熱エネルギーに変わりってCPUクーラーから放出されているモデルです。

全体の温度変化が無くなり、安定した状態を考えてみます。

(現実ではマザーボードやCPU側面にも熱が逃げますが、計算に影響ないので無視してOKです)

- P… CPUへの投入電力

- T1… CPUとCPUグリスの境界温度

- T2… CPUグリスとCPUクーラーの境界温度

- A… CPUとCPUクーラーの接触面積(グリスを塗る面積)

- d… CPUグリスの厚み

- λ… CPUグリスの熱伝導率

CPUをしっかり冷やすにはCPUグリス両面の温度差(T1-T2)の値が出来るだけ小さいことが望ましいです。

もりけぇ

もりけぇCPUグリス両面の温度差(T1-T2)がどのように変化するかを確認してみます。

パラメータ値の設定根拠

ここからは、各パラメータの値について設定根拠を解説します。

熱伝導率について

熱伝導率については先ほど解説した通りですが、熱の伝えやすさの指標です。

市販のCPUグリスの熱伝導率は1~15W/m・Kが目安になります。

直感的には、熱伝導率が高い(熱を伝えやすい)グリスは両面の温度差が小さくなり、逆に熱伝導率が低いと温度差が大きくなるはず。

今回は、1、5、10、15W/m・Kと実用的な熱伝導率の範囲で計算してみます。

CPUグリスの厚み

CPUグリスの厚みも重要なパラメータで、薄ければ薄いほど好ましいです。

グリスの厚みが増すと、熱抵抗が増えてCPU温度が上がりやすくなるからですね。

CPUグリスの具体的な厚さについてネット上でも資料が見つからなかったので、複数のAIに相談した結果以下のような回答が得られました。

- ChatGPT…0.05mm~0.1mm

- Gemini…0.1mm

- perplexity…0.1mm以下が望ましい

どのAIも似たようなサイトを根拠に回答しているっぽかったのであまり参考にならないかもですが、私の経験則的にもこのくらいが妥当かなと思います。

より熱を伝えにくいケースも考慮して、0.05mm~0.2mmの範囲で計算してみましょう。

グリス厚が0.2mm以上になる場合は、CPUクーラー本体や取り付け方に異常があるレベルなので考慮しなくていいと思います。

CPUとCPUクーラーの接触面積

Intel Core Ultraシリーズ(LGA1851)のヒートスプレッダ天面の寸法は27mm×38mm=1026mm2

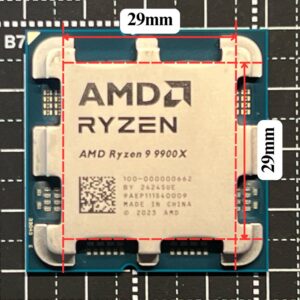

AMD Ryzen (AM5)のヒートスプレッダ天面の面積は形状が複雑で、実質的に伝熱に寄与するのは中央の正方形部分の面積のみと考えられます。

その場合、伝熱面積は29mm×29mm=841mm2です。

もりけぇ

もりけぇこう見ると、最近のRyzen CPUは伝熱面積の少なく、CPU冷却にはやや不利かもですね

ひとまず全体的な傾向をつかみたいので、IntelとRyzenのおおよその中間値で、キリのいい1000mm2で計算を進めます。

もりけぇ

もりけぇ最後にIntelとRyzenの接触面積差の影響にも触れますね

CPUへの投入電力

ゲーミングPCでよく使われるミドル~ハイグレードのCPUは、ゲームにも寄りますがおおよそ50~150Wの電力を消費します。

ここでは、よりハイエンドなCPUまで想定して50~300Wの範囲で計算してみます。

計算式

今回求めるのは、グリスの両面温度差であるT1-T2の値。

これが熱伝導率が変わることでどのように変化するかを確認します。

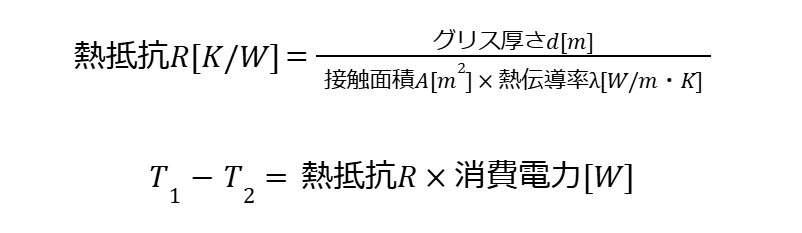

CPUグリス両面の温度差(T1-T2)はフーリエの法則から以下の2つの式で求められます。

熱抵抗とは熱の伝わりにくさの指標。

数値が大きいほど熱が伝わりにくい、つまりCPU側に熱がこもるためCPU温度を下げにくいということになります。

熱抵抗に消費電力をかけることで、両面の温度差(T1-T2)が求められます。

計算結果

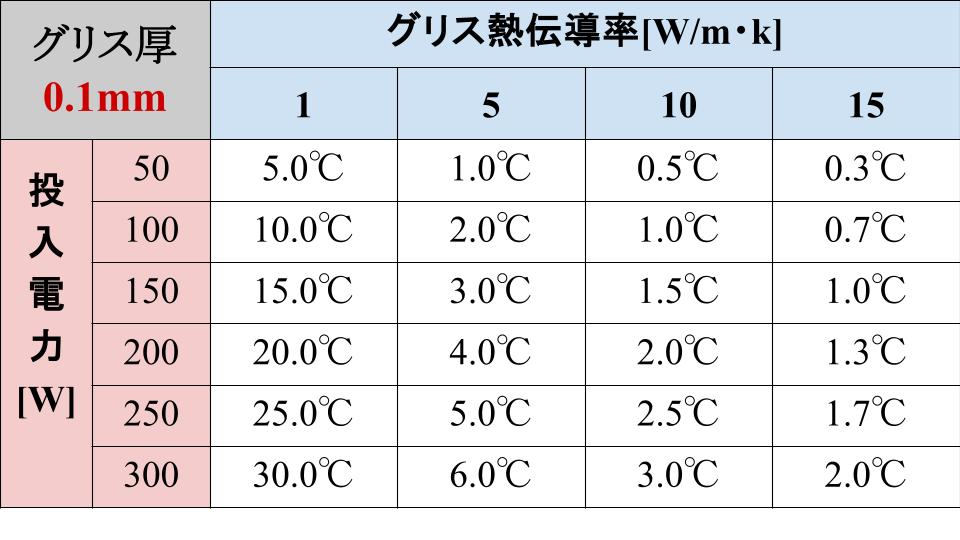

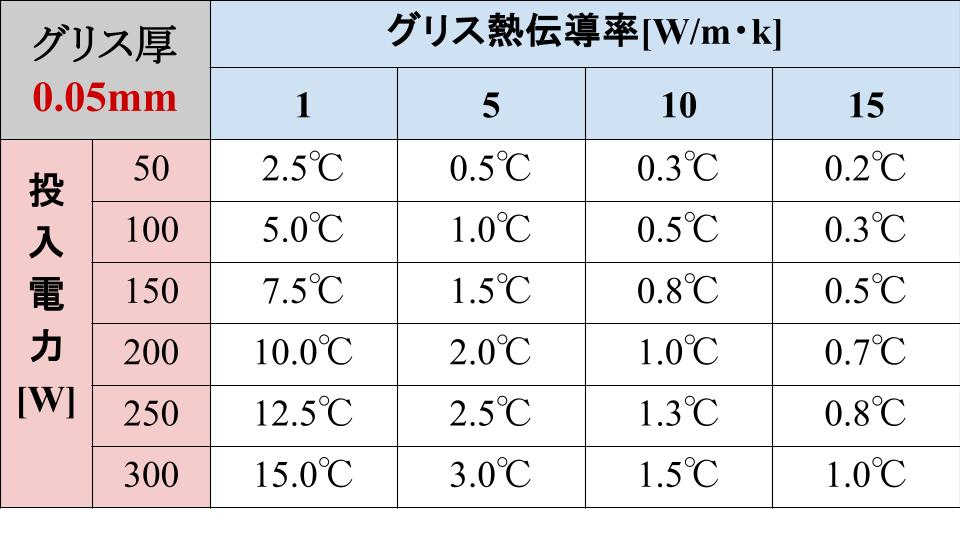

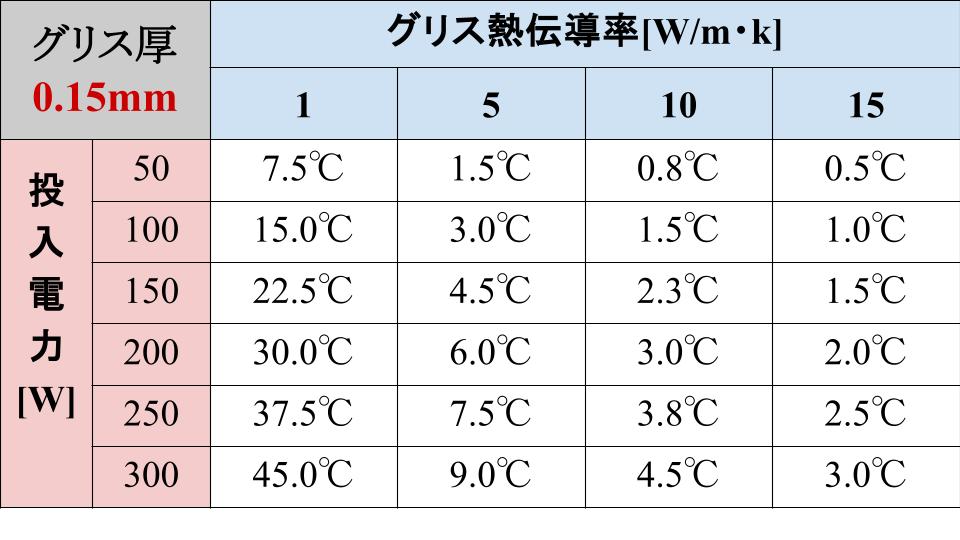

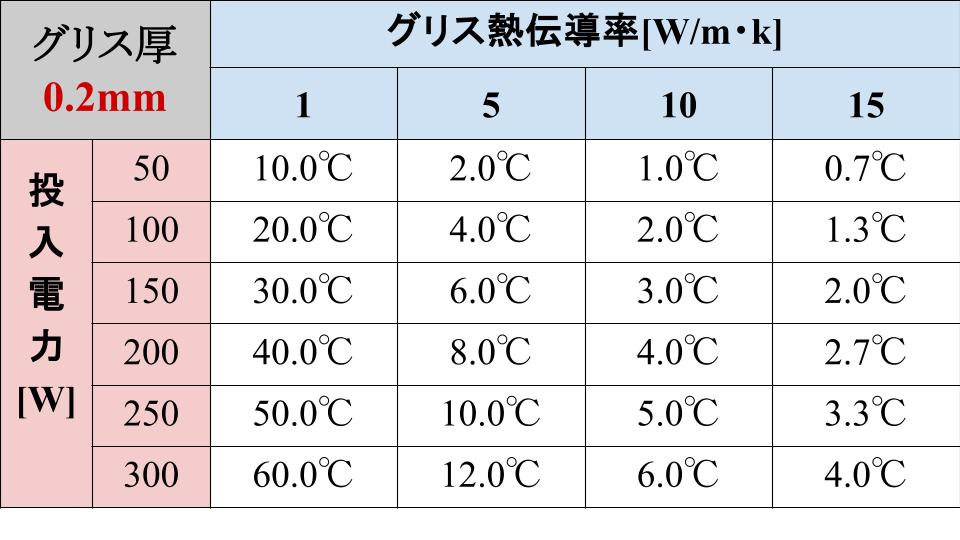

これらを計算式とパラメータをGoogleスプレッドシートに打ち込んで計算し、熱伝導率ごとにT1-T2の値をまとめたものがこちら。

最も標準的な条件と思われるグリス厚0.1mmの結果を見ると、

熱伝導率1.0W/m・Kでは50Wという低電力でもグリス両面に5℃の温度差が出ています。

つまりそれだけ熱の移動が阻害されているということ。

もりけぇ

もりけぇ0.1mmという極薄なグリス層の両面で5℃も温度差が出るのは驚きました

グリスの厚みを0.05mmと薄くしても、なかなか無視できない温度差が生じてしまうようです。

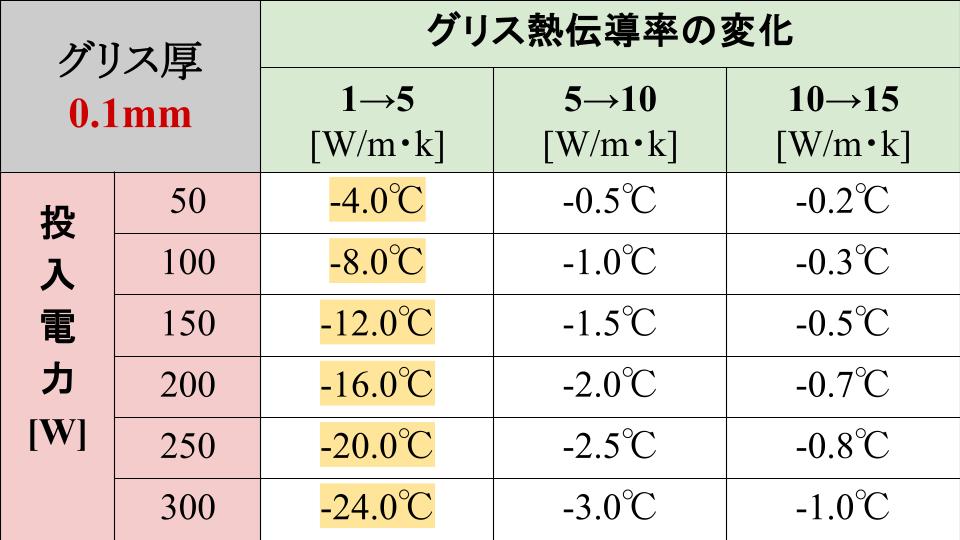

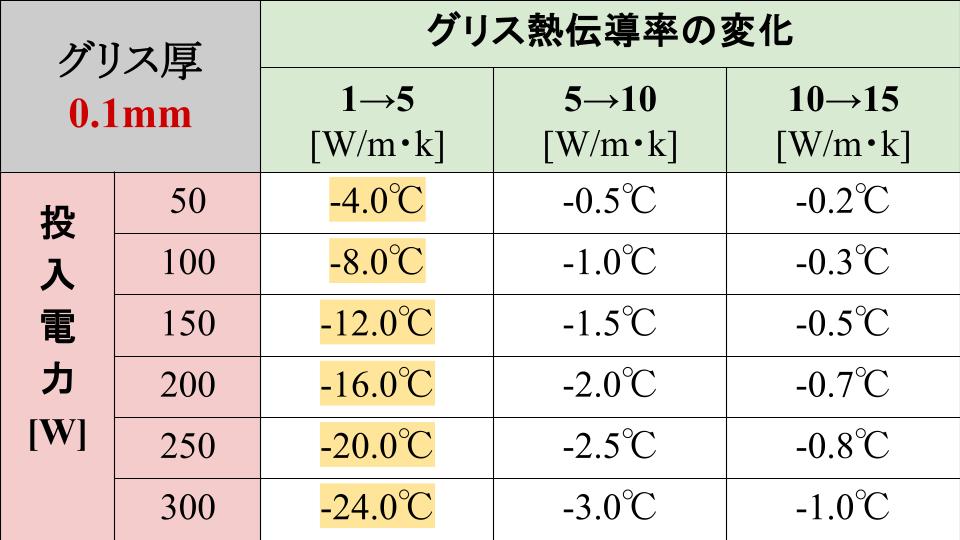

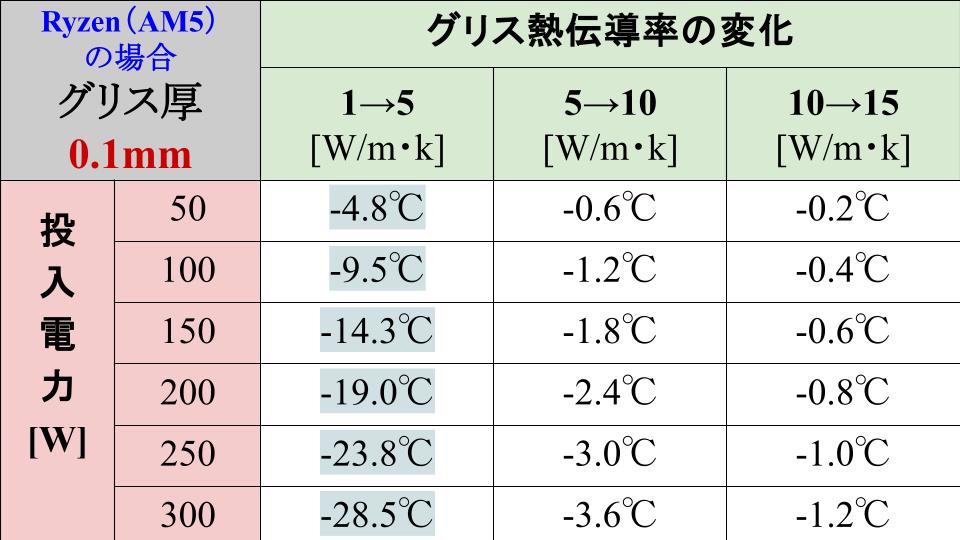

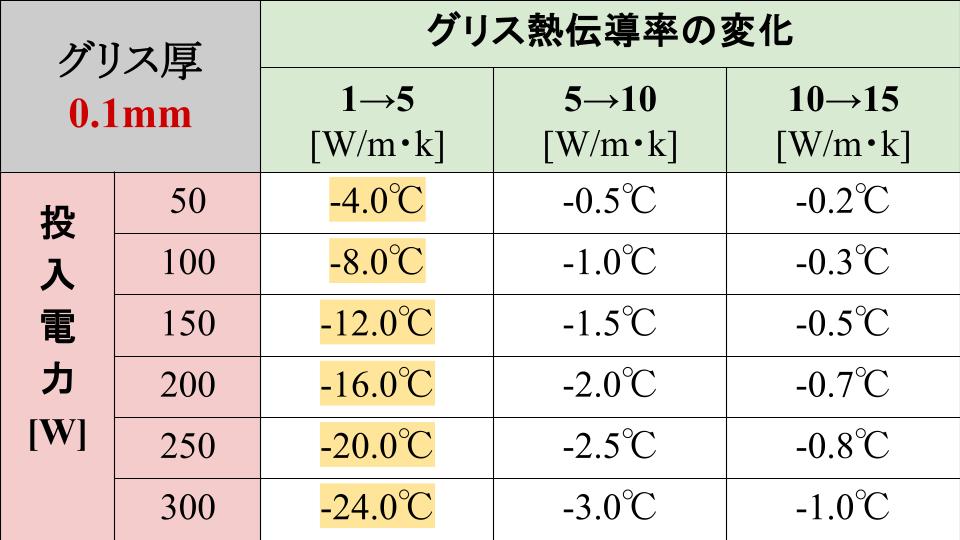

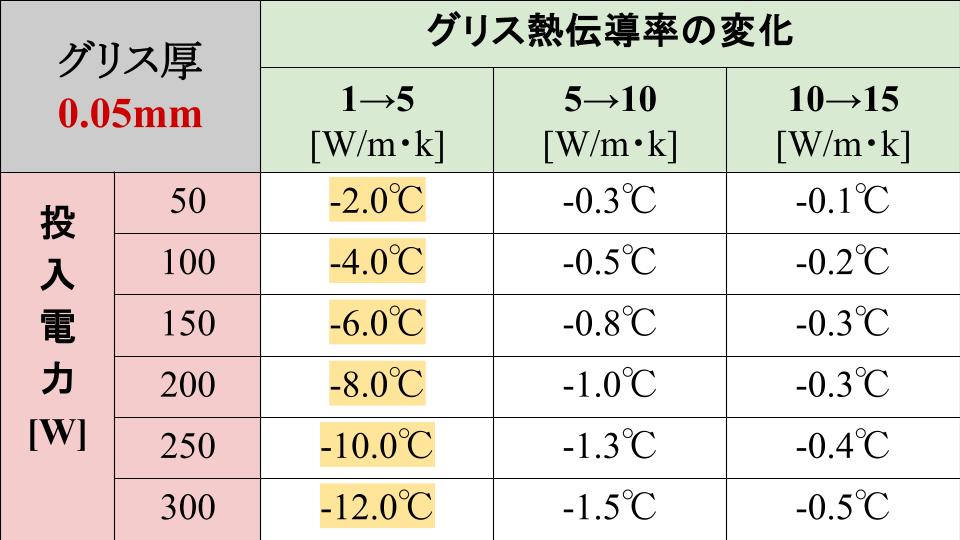

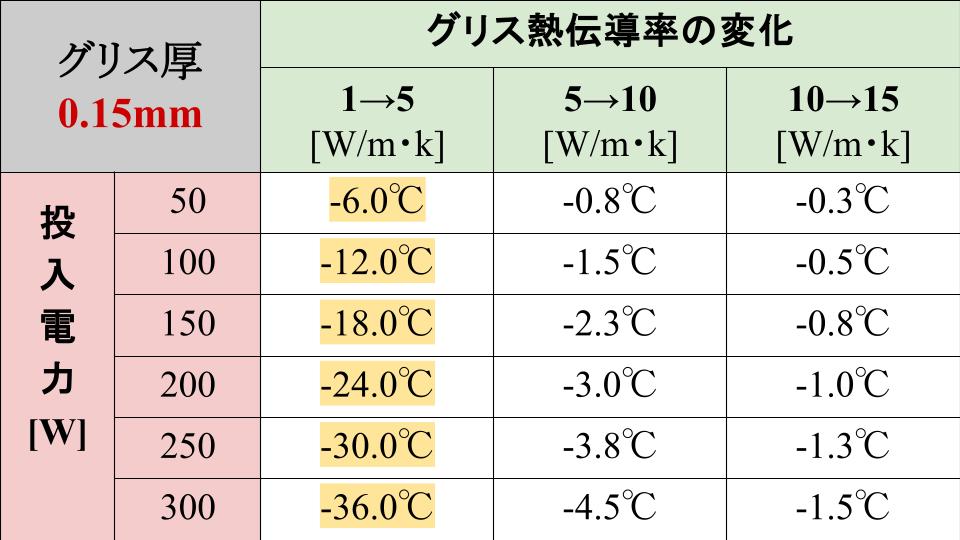

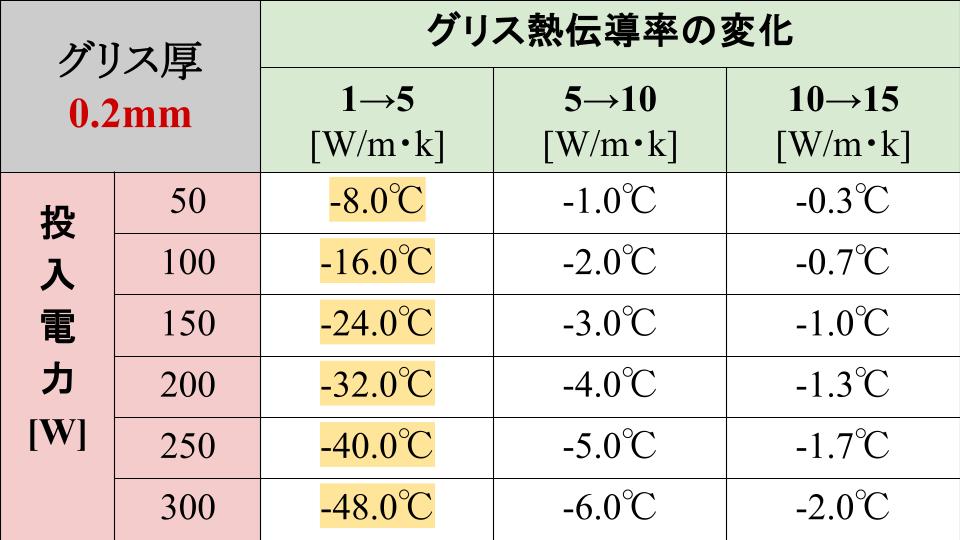

ここから、グリスの熱伝導率を変えた時にどのくらい温度が変化するか分かりやすいように整理したものがこちらです。

ここからは、この表を見ながら結果について考察していきます。

考察

得られたデータから、いくつか分かったことがあるため解説します。

熱伝導率1W/m・Kから5W/m・Kにアップした場合の恩恵が大きい

CPUグリスの熱伝導率を1W/m・Kから5W/m・Kに上げると、グリスの両面温度差が大きく改善されることが分かります。

グリス厚0.1mmのケースを例に挙げると、50Wの低消費電力でも4℃、150Wでは12℃も改善することが分かります。

熱伝導率1.0W/m・K前後のCPUグリスを使用している場合は、5W/m・K以上に変更すると冷却性能の変化を実感しやすそうですね。

熱伝導率10W/m・K以上の恩恵は少ない

グリスの熱伝導率を5W/m・Kから10W/m・K、10W/m・Kから15W/m・Kに変えても、さほどのインパクトはなさそうです。

すでに5W/m・K以上のグリスを使用している場合は、それ以上CPUグリスをアップグレードしてもCPU冷却性能の変化は実感し辛いと思われます。

グリスを薄く塗ることが大事

グリスを薄く塗ることの重要性が数値で分かりました。

グリスの厚みが増すと熱抵抗も比例して高くなり、結果、CPUの冷却性能は下がります。

熱伝導率が高いグリスは熱伝導性フィラーの配合割合が増えて硬くなる傾向にあります。そうなると塗り広げにくくなり、グリスの厚みが大きくなるリスクも増えます。

せっかく熱伝導率が高いグリスを使っても、グリスが固いせいで厚みが増えてしまっては意味がありません。

もりけぇ

もりけぇ個人的には、「5~10W/m・Kあたりの柔らかめなグリスをできるだけ薄く塗る」というのが一つの最適解な気がします。

伝熱面積が少ないRyzenのCPU(AM5)はグリスの熱伝導率がより重要

今回のシミュレーションでは伝熱面積を1000m2として計算しました。

しかしRyzenのCPU(AM5)は独特な形状をしているため実質的な伝熱面積がIntelのCPUよりも少なく、841mm2しかありません。

そのためIntel製CPUと同程度の冷却性能を得るには、より高い熱伝導率が必要になります。

実際に計算してみたところ、グリスの熱伝導率を1W/m・Kから5W/m・Kに高めた時の冷却性能の改善具合はRyzenの方が大きいことが分かります。

結論:熱伝導率5.0W/m・K以上のグリスならなんでもよし

今回の検証結果を踏まえての総括は以下の通り。

- 熱伝導率が低いCPUグリス(1.0前後)を使っている場合は、グリスをアップグレードすると恩恵が大きい(特に伝熱面積が小さめのRyzen CPU)

- 発熱量が大きいCore i9(Core Ultra 9)やRyzen 9を使っている人は、5.0W/m・K以上のCPUグリスを強く推奨

- すでに熱伝導率5.0W/m・K以上のグリスを使っている場合は、グリスをアップグレードしても恩恵は少なめ

- グリスの熱伝導率を高めるのも大事だが、グリスを薄くすることも大切。薄く塗りやすいグリスを使おう。

私は「CPUグリスはなんでもいい派」だったのですが、さすがにこの結果を見ると「なんでもいい」とは言えなくなりますね。

少なくとも、5.0W/m・K以上のCPUグリスを使った方がいいかなーと。

とはいえ10W/m・Kを超えるようなCPUグリスは計算上では誤差レベルの温度差しか出ないことも分かりました。

結論としては「熱伝導率5.0W/m・K以上のグリスならなんでもよし」といったところです。

もりけぇ

もりけぇ熱伝導率8.5W/m・K、高いコスパと塗りやすさ、メーカーの信頼性も高いMX-4がやはり最強のCPUグリスだということですな。(個人の感想です)

すでに5.0W/m・K以上のCPUグリスを使っている場合、CPUの冷却性能を高めたいなら以下の対応が確実だと思います。

- CPUクーラーをアップグレードする

- PCケースのエアフローを改善する

- 室温を下げる

よほどのコアユーザーでもなければ、CPUグリスにはそこまでお金をかけなくてもいいでしょう。

メーカーが公表している熱伝導率の信ぴょう性について

ここから先は余談です。

この記事を書くにあたりCPUグリスについて勉強しましたが、いろいろ思うことがあったので書き記しておきます。

メーカー公称の熱伝導率は鵜呑みにしない方がいい

PC界隈ではおおむね熱伝導率10W/m・K以上のCPUグリスが高性能グリスとして扱われていますが、個人的な意見としてはこういった高性能を謳う製品には注意が必要かなと思っています。

明確な根拠はないのでただの個人的な邪推に過ぎませんが、数値を人為的に盛っている可能性があるからです。

CPUグリスの分かりやすいアピールポイントって熱伝導率と価格、塗りやすさくらいしかありません。

特に私たちユーザーは熱伝導率を重視するので、どうしても販売元はマーケティング的な側面で熱伝導率がいかに高いかを競うことになります。

そして厄介なことに、ユーザー側ではこの熱伝導率の数値は検証しようがありません。

なので盛ってもバレないんですよね。

メーカーが正しい熱伝導率を公表しているとしても、熱伝導率の測定方法はいろいろあります。

メーカーごとにどのように測定しているか不明なため、メーカーをまたいで値を比較するのもナンセンスな気もします。

もりけぇ

もりけぇこういった理由から、個人的には公表されている熱伝導率はあまり鵜呑みにしない方がいいと思っています。

熱伝導率を公表しないメーカーが増えている

最近では大手メーカーの間で熱伝導率の表記を無く動きが広がっています。

たとえばCPUグリスの定番製品「MX-4」を販売しているアークティック社では、現在製品ページの熱伝導率の部分が「よくある質問」のページにリンクされており、リンク先では以下のように記載されています。

ARCTIC はなぜ熱伝導率の値を伝達しないのですか?

ARCTIC は、熱伝導ペーストと熱伝導パッドの熱伝導率の値を意図的に指定しないことに決めました。これは、多くのメーカーがこの値をでっち上げたり、人為的に誇張したり、誇張したりするためです。熱伝導ペーストの熱伝導率は 1 ~ 4 W/mK です。この範囲外の値 (12.5 W/mK など) は、真実と矛盾します。

競合他社の多くは、より優れた性能を示唆するために 4 W/mK を超える値を引用しています。これは、多くの場合、誤った期待とユーザーの不満につながります。ARCTIC

は、操作された性能データに頼るのではなく、可能な限り最高の価格性能比で革新的な熱伝導インターフェース材料をお客様に提供しています。

参照元:ARCTICを翻訳

私がよく拝見している自作PC系YouTuberのPCER24さんのYouTubeでもこの件を取材されていました。

もりけぇ

もりけぇ一応MX-4の熱伝導率が8.5W/m・Kであることに嘘偽りはないようですが…うーん…

こういった状況なので、熱伝導率という指標があまり意味をなさなくなっている感も否めません。

とはいえユーザーからすると熱伝導率以外にあてになる指標もないので、熱伝導率を主な基準としてCPUグリスを選ぶ風潮自体は続いていく気もしています。

検証の感想

久しぶりにがっつりと熱工学的な計算に没頭し、研究室時代を思い出しました。

自作PC界隈は実機であれこれテストを行うのが主流なので、こういった工学的なアプローチで検証するのは結構レアな気がします。

割と体感にも近い値が得られたので、それほど現実との齟齬もないんじゃないかなといった感触です。

また他にテーマが見つかれば計算してみようかなと思いますので、気になることがあれば問い合わせページやXからコメントなどいただければ幸いです。

筆者おすすめのPC冷却パーツ

ここからは筆者が愛用している、もしくは「今から買うならこれ!」というPCの冷却にまつわるパーツをご紹介。

PCケース:CORSAIR 4000D

PCを冷やすためにはPC内部にいかに外気を取り込めるかが重要です。

そのためにはケース自体が通気性の良いメッシュ構造であるのが一番。

ファンの増設もしやすく、非常によく冷えるケースです。

CPU:Core Ultra 5 245K

Core Ultraシリーズの値下げがあったことで超コスパが良くなりました。

高性能CPUが4万円以下で買えるのはあまりにも偉すぎる。

ゲームにも事務作業にも十分すぎる性能なのに、TDP125W、最大ターボパワー159Wとシングルファンの空冷クーラーで冷える発熱量なのもまじで神。

電力マシマシにして性能上げるのなんて邪道。適度な消費電力を保って性能を上げるのがスマートというもの。

CPUクーラー:DEEP COOL AK400

定番の超コスパクーラー。まじでよく冷える。

シングルファンの空冷クーラーで200W近くまで冷やせるの化け物だろ…

虎徹マーク3も似た性能&高コスパで悪くないけど、やっぱAK400の方が圧倒的に作りが良い。見た目がかっこいい。

DEEPCOOLがアメリカから経済制裁を受けている関係で、Amazonで買えないのがちょっと残念な状況。

CPUグリス

本編でもご紹介した伝統のド定番グリス。

後継品のMX-6も使ってみましたが、あちらはやや固くて塗り広げにくい印象でした。

MX-4の方がなめらかでよく伸びるので塗るときのストレスが少ないので戻ってきました。

やはり定番にはそれなりの理由があるのだ。

ゲーミングPCを買うならMDL.makeがおすすめ

ゲーミングPCを購入するならPC専門のオンラインショップのMDL.makeがおすすめです。

- 低価格・高コスパ…他ショップより10%前後安いので経済的!

- 高い信頼性…長く使えて安心!

- 分かりやすさ…初心者でも分かりやすい!

もりけぇ

もりけぇPC価格が高騰中の昨今ですが、赤字覚悟セール中です!

\PC値上がりが続いてます…お得な購入チャンスは今だけ!/

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4915b3c2.b829c0c9.4915b3c3.3bd9e6a2/?me_id=1384756&item_id=10010940&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fshoptsukumo%2Fcabinet%2Fpc7%2F6933412727446_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)